肝脏就像家里那位沉默的管家,每天处理着身体里的各种 “杂事”德益配资,可一旦它闹起 “小脾气”,往往不会大张旗鼓,只会悄悄给我们递信号。肝炎就是这样一位 “低调” 的不速之客,早起时的几个小异常,可能就是它在敲门。

早起这3个信号,肝脏可能在“呼救”

早起这3个信号,肝脏可能在“呼救”像被抽走力气的棉花人:明明闹钟响时已经睡够了钟点,可从被窝里坐起来的瞬间,就像浑身的力气被谁偷偷抽走了。往常能轻松完成的穿衣、叠被,今天却觉得胳膊腿都沉甸甸的,连说话都懒得抬高音量。这种累不是前一天加班的那种 “透支感”,更像是身体里装了块吸走能量的海绵,哪怕再躺半小时,起来还是提不起劲。

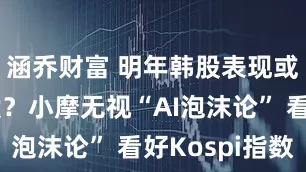

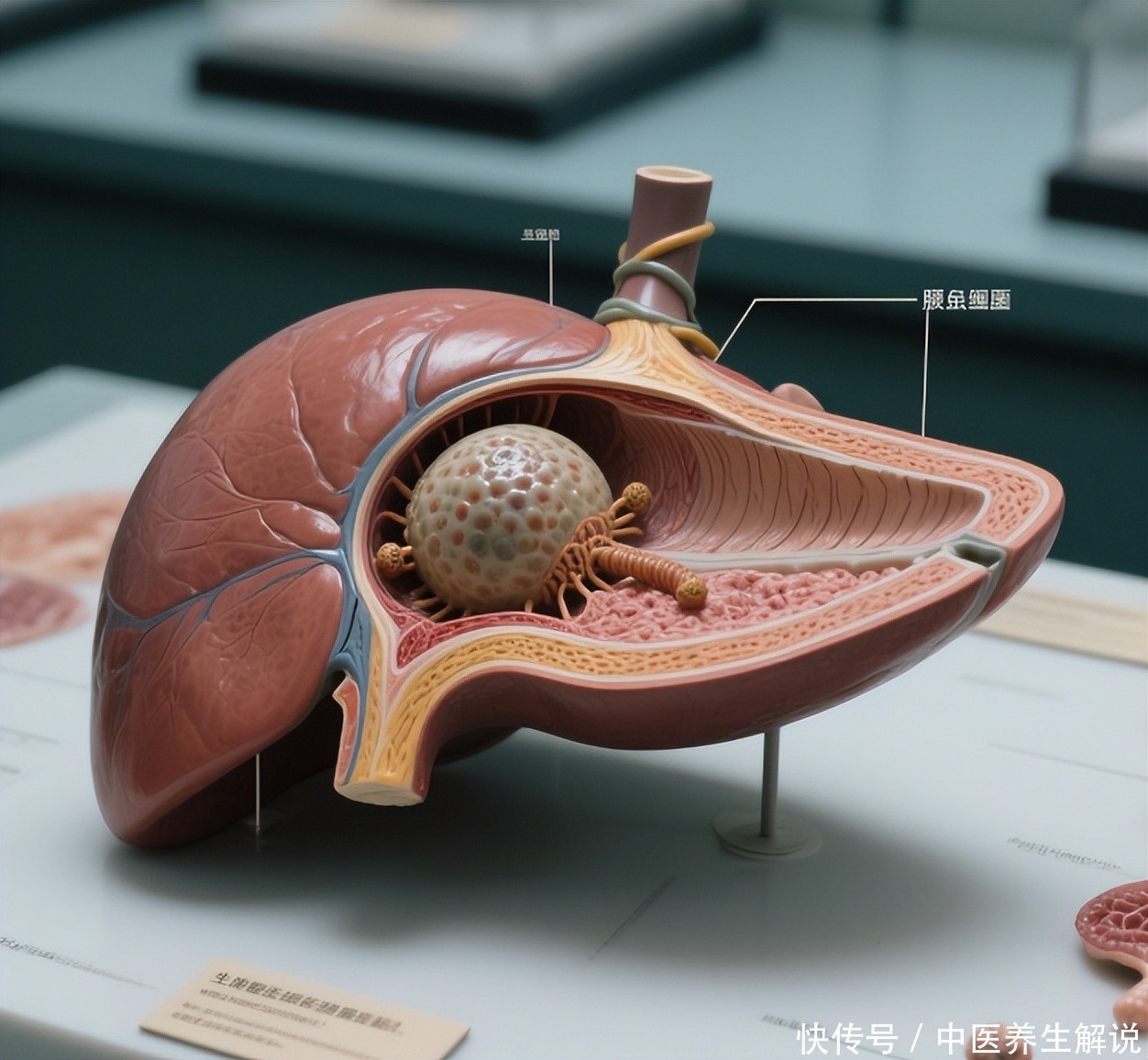

镜子里的 “小黄人” 预警:刷牙时不经意抬头看镜子,突然发现眼白好像没以前那么清亮了,泛着一层淡淡的黄,就像洗过的白衬衫沾了点油渍。再低头看看手腕内侧的皮肤,也比平时暗沉了些,透着种不健康的蜡黄色。刚开始可能以为是灯光问题,可连续两三天都这样,甚至连眼角的分泌物都带着点黄,就得往心里去了。

右上腹的 “闷胀小脾气”:早上穿裤子系腰带时,手碰到右上腹会莫名觉得不舒服,像揣了个没吹满的气球,隐隐有点胀。有时候转身拿东西,那里还会传来一阵轻微的牵扯痛,不像肚子疼那样尖锐,更像是有人在里面轻轻按了一下。这种感觉通常过会儿就消失,很容易被当成是睡觉姿势不对压着了。

肝炎藏得深?这些“障眼法”要当心

肝炎藏得深?这些“障眼法”要当心最让人头疼的是,肝炎特别会 “装无辜”。年轻人早起觉得累,第一反应多半是 “昨晚刷手机太晚了”;看到皮肤发黄德益配资,可能念叨着 “最近防晒没做好”;肚子有点胀,就归咎于 “昨天晚上吃多了”。这些日常化的解释,恰恰让肝炎有了可乘之机,在身体里悄悄发展。

更麻烦的是,有些肝炎还带着 “传染属性”。就像乙肝病毒,可能藏在感染者的唾液里,如果家人共用一个杯子喝水,病毒就可能趁机 “串门”;丙肝则可能通过没消毒干净的纹身针、补牙器械悄悄传播。当家中有人呈现出明显症状之时,往往数月已然过去。

还有一个误区,那就是许多人都认为“没有症状就意味着没有患病”。其实肝脏是个 “忍者”,哪怕三分之一的肝细胞出了问题,它照样能撑着完成基本工作。生活中,不少人秉持着“忍一时风平浪静”的想法,面对身体疼痛总是一拖再拖。可等到疼痛如汹涌浪潮般难以忍受才奔赴医院,很可能早已错失了将疾病扼杀在萌芽的最佳干预时机。就像老房子的水管,刚开始渗水时不显眼,等水漫出来,墙早就泡坏了。

给肝脏“减负”,日常可以这样做

给肝脏“减负”,日常可以这样做餐桌上的 “护肝密码”:做饭时少用油炸、红烧,多试试蒸、煮、凉拌。冰箱里常备些菌菇类,比如香菇、平菇,炒菜时丢几朵进去;买菜时多拎点紫甘蓝、圣女果,它们像给肝脏 “大扫除” 的小帮手。记得吃饭别赶时间,每口嚼够 15 下,让肝脏不用急匆匆地加班处理食物。

把酒杯换成茶杯:不管是白酒、啤酒还是红酒,进入身体后都得靠肝脏 “拆解”。长期让肝脏跟酒精打交道,就像让清洁工天天处理有毒垃圾,迟早会累垮。不如把饭局上的酒杯换成菊花茶、枸杞茶,既能解渴,又能让肝脏喘口气。

莫让肝脏“熬夜加班”:晚11点至凌晨3点,乃是肝脏的“检修”时段。肝脏于此时自我调养修复,故而莫要熬夜,以免肝脏过度劳累。要是这时候还在刷剧、打游戏,肝脏就得连轴转。睡前总被手机“绑架”?不妨做出改变,在睡前一小时放下它,转而泡泡脚、翻翻纸质书。这些小举动能帮身体养成按时“关机”的习惯,让肝脏也能规律“上下班”,开启健康睡眠模式。

坏情绪是肝脏的 “隐形杀手”:跟人吵架后气得发抖,或者工作压力大到失眠,这些坏情绪都会让肝脏跟着 “紧张”。平时可以找个解压小爱好,比如养盆绿植、学段简单的手势舞,或者傍晚去公园走两圈,让情绪像流水一样顺畅起来,肝脏也会跟着轻松。

肝脏的 “求救信号” 往往很含蓄,早起时多留个心眼,就能早点发现异常。别等小问题拖成大麻烦,从今天起,试着多关注身体发出的那些 “悄悄话” 吧。要是发现不对劲,及时去医院做个检查德益配资,就是对肝脏最好的保护。

鸿岳资本配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。